歯科ドック(デンタルドック)

歯科ドックとは?

『歯科ドック』とは、人間ドックの歯科版のことを言います。通常、歯科医院を受診するのは痛みや異常などを感じてからが多いと思います。

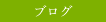

しかしながら歯科疾患は自覚症状がなく進行し、ある一定のレベルまで疾患が進んでから自覚症状を感じることが多く、その為気付いたときには歯を大きく削る、歯の神経を取る、歯を抜くなどの大掛かりな処置をしなければいけないことが少なくありません。

これらを回避するためには、疾患の早期発見・早期治療、疾患を繰り返さないための精密な治療や予防に重点を置くことが必要となります。早めに疾患を見つけ早めに治療を行えば、将来進行してから治療するよりも痛みも少なく、また治療にかかる時間や医療費も抑制することができます。

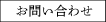

また、近年内科的な疾患(糖尿病やアテローム性動脈硬化、非アルコール性脂肪肝炎NASH)などと歯周病の関係が明らかになりつつあり、歯周病の予防や管理が全身の健康につながることがわかってきています。つまり、歯科健診を受けるということは、お口の健康、全身の健康を守るためにとても重要なことといえるでしょう。